【盛岡毛ばり】との出会い

僕は、小学生の頃、諸葛川という川のそばに住んでいて、毎日夕方や朝にウグイ釣りにいそしんでいました。

そのとき、簡単にウグイを釣り上げる人をみかけてしまいます。

直接話を聞いてみたところ、盛岡毛ばりというものを使っているということでした。

なにしろ釣り方は超簡単、仕掛けを竿に取り付けたら、振り込んで水面を泳がすだけなのですから。

それなのに、ウグイは喜んで自ら毛ばりを生きた虫だと勘違いして、水面まで食べにきてくれます。

水の流れに溶け込んで普段は見えない魚が姿を現してくれるときは、心躍る瞬間です!

それからというもの、盛岡毛ばりにどっぷりハマってしまいました。

何本の毛ばりを付けたら1番釣れるのか、糸の太さはどのくらいがいいのか、どういうポイントが釣りやすいか

季節と時間帯はいつがいいのか、竿はどういうものがいいのかといったことをずっと試行、研究して今に至ります。

当サイトでは、盛岡毛ばりの紹介と釣り方について紹介します。

また、実際に川での釣り教室や盛岡毛ばりの発展系である「爆釣毛ばり」も紹介します。

【盛岡毛ばり」とは

今ではウグイではなく、ヤマメやイワナを対象魚として盛岡毛ばりを楽しんでいます。

盛岡毛ばりは、もともとは3月から4月頃にかけて、通称「ヒカリ」を釣るための仕掛けであり、

盛岡発祥の伝統的な釣り方で、盛岡毛ばりを5本とタラボ浮きを付けた仕掛けを流して釣る方法です。

ヒカリは、サクラマスの幼魚のことで、生まれてから1年を川で過した後、春先に海へ旅立ちます。

その見た目は、ヤマメに似ていますが、目が大きく、背びれと尾びれの先端が黒く、また、全身は銀色のウロコでおおわれていて剝がれやすく、見た目が輝いているので「ヒカリ」です。

春先のヒカリは、体調15センチ程度の個体が多く、群れを成して降海するのが特徴です。

このヒカリを盛岡毛ばりで釣ることが、盛岡や広くは岩手の風習となっていました。

随分昔になりますが、僕もヒカリの群れに盛岡毛ばりを投入して、おもしろいように釣れた経験があります。

ヒカリは小型なので、盛岡毛ばりの仕掛けは、それほど強固なものではありません。

ですので、盛岡毛ばりをヤマメやイワナ釣りに応用する場合には、強度を高める必要があります。

釣り方は「振り込んで流す」だけ

盛岡毛ばりは、仕掛けさえあれば、それを振り込んで流すだけの単純な釣り方です。

巷では、ルアーやフライが流行り、そのアイテムがたくさん売られていますが、

これらの釣りは、高い技術が求められます。特にフライは高度な熟練を要します。

釣り方としては「流し毛ばり」という表現になりますが、テンカラやフライが1本の毛ばりを付けて

魚のいるポイント目掛けて振り込む繊細な釣りであるのに対し、盛岡毛ばりの場合は、

子供や女性でも簡単に釣ることができる簡単な釣り方であることが大きな特徴です。

毛ばりが30センチ置きに5本付いているので、魚を面で捉えることが可能なのです。

したがって、魚がいるところを点で捉える必要はなく、魚がいそうなところを目掛けて

毛ばりが通るように流すだけでいいわけです。簡単だと思いませんか?

言葉ではわかりにくいので、動画で紹介する準備をしています。お楽しみに!

この伝統的な盛岡毛ばりは、今や製作・販売する釣具屋さんは、ほぼ皆無となりました。

それに加えて、ヤマメやイワナ用の強い毛ばりや仕掛けを販売している店はありませんでしたので

趣味の域で見よう見まね、自己流で作成しています。

盛岡毛ばりの特徴

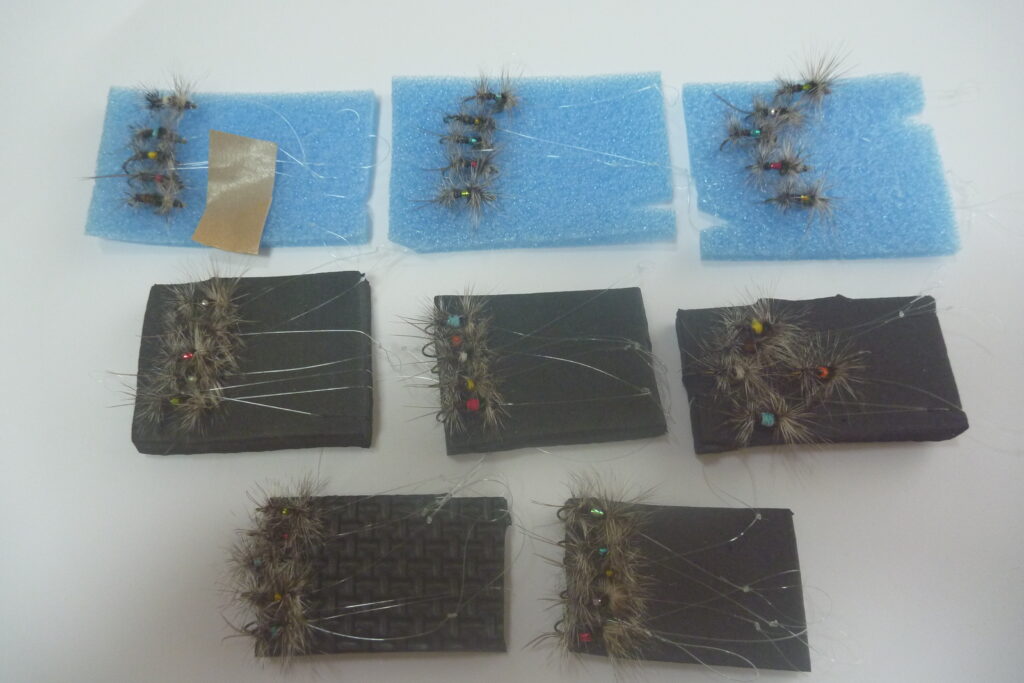

1 ハックルの二段巻き

全国でも類を見ない毛ばりとしての特徴が、ハックルの二段巻です。

(ハックルとは、釣針に鳥の羽の端を固定しそれを複数回巻きつけたものを指します)

通常ハックルは、釣針の首の部分に1か所だけ巻いていますが、盛岡毛ばりは尻部分にも

短い毛のハックルを巻いていること、つまり1本の針に大小のハックルが2つあるのが大きな特徴です。

また、道糸と接続するための糸も巻きつけた状態で作りこみます。

2 特徴的な仕掛け

基本は、道糸の先端に盛岡毛ばりを1本、その上にタラボ浮きを取付け、

さらにその上に4本の盛岡毛ばりをセットした仕掛けを使います。

これを川幅の広さに応じて、5mから6m程度の渓流竿にセットします。

※「タラボ」とは、岩手の方言でタラの木(タラの芽を採取する木のこと、トゲがあります)を指します。

桐の木よりもさらに軽く、バルサ材や発泡スチロールに近いもので、強い浮力を発揮します。

3 簡単な釣り方

釣り方は、いわゆる「流し毛ばり」と言われるものになります。

当然エサいらずで、タラボ浮きをオモリ代わりとして、仕掛けを流れに振り込みます。

振り込んだ後は、川の流れに沿って奥から手前に流し、魚が釣れたら引き上げる。

これだけのシンプルな釣り方です。だから、小学生や虫の苦手な女性でも簡単に釣れます。

後日、動画アップしますね。

4 向こう合せ

餌釣り、ルアー、フライフィッシングでは、魚が食いついた後には「合わせ」作業が必須ですが、

盛岡毛ばりは、向こう合わせ、つまり食いついた魚が勝手にハリがかりします。

なので、基本的に合わせは不要ですが、すぐに取り込まなければ魚は違和感を感じて逃げてしまうので、

素早く竿を立てて魚を引き寄せ、取り込むことが必要となります。

ただし、しっかり向こう合わせが成立する仕掛けと道具をセットしなければ、

「向こう合わせ」がうまくいかないことは検証済みです。

一般的に、盛岡毛ばりはウグイ釣り用の柔らかめの竿に対し、竿尻より30センチ程度長い仕掛けを

取り付けるという説明がなされている図書やHPが存在しますが、僕の検証結果では異なります。

この部分は、ヤマメやイワナを釣るときのキモになります。

5 貴重な盛岡毛ばり

今や、盛岡毛ばりを販売する釣具屋さんは、盛岡市内に一カ所しか知りません。

昔は「石澤釣具店」という表記でしたが、今は「石澤和竿・毛ばり工房」となっているようです。

地元の方が経営する釣具屋さんには、必ず盛岡毛ばりを1本500円で販売しているお店が複数ありましたが、現在はお店自体が閉店し、上記だけのようです。

各釣具店には大量の盛岡毛ばりが置いてあったんですが、どこで誰が作っていたんでしょう?

ほかには、ネットオークションやネット販売のお店が少しあるようですね。

フライを自作する方なら、そんなに苦労なく作れると思いますが、オリジナルを見ないことには真似できませんね。